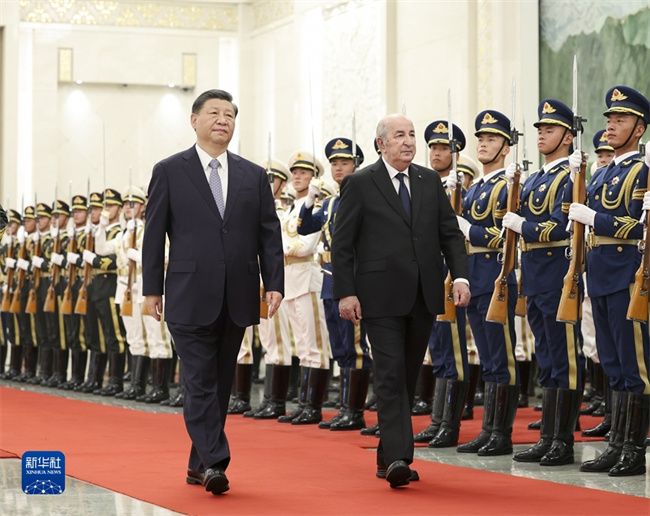

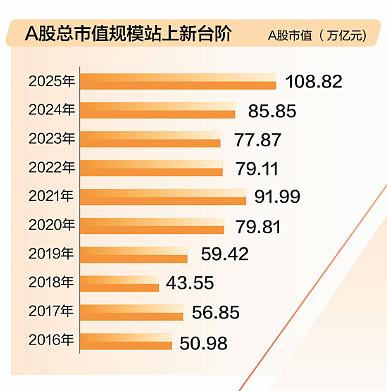

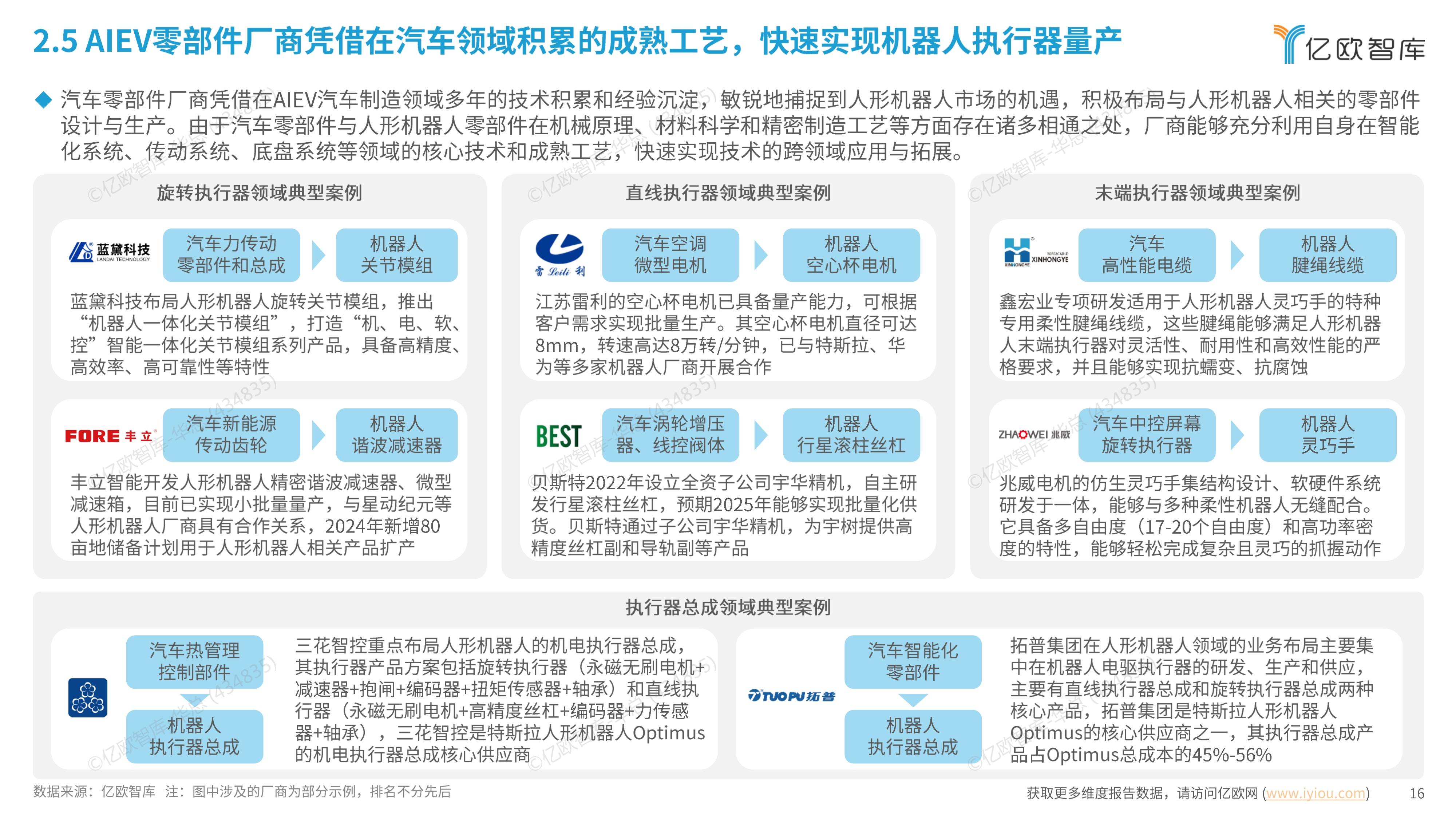

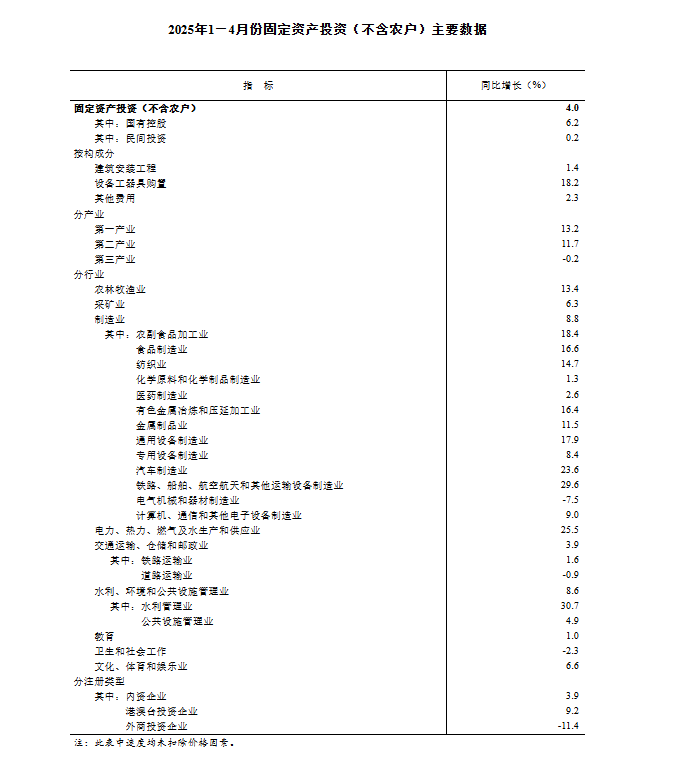

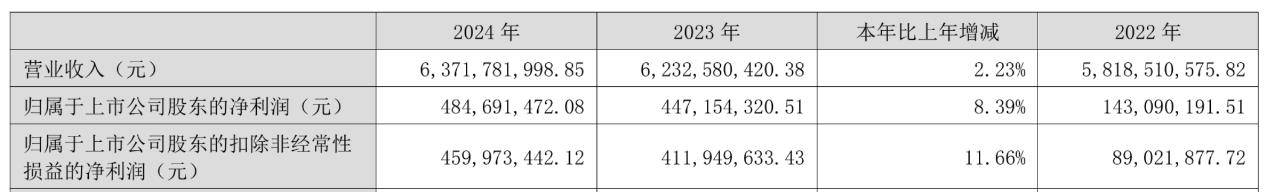

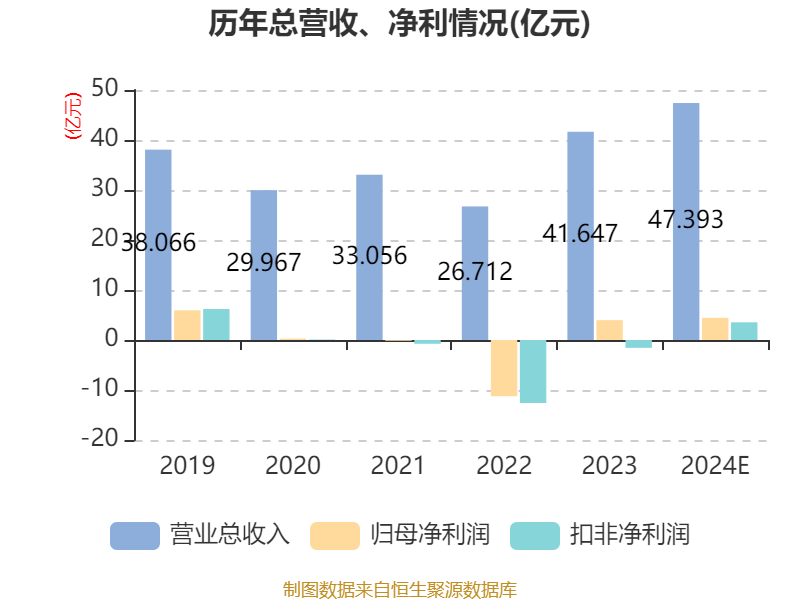

10月31日,国家能源局例行新闻发布会召开,披露多项能源领域关键成果与规划。会上,国家能源局综合司副司长张星宣布,截至9月底全国风电与太阳能发电总装机突破17亿千瓦大关,距离2035年36亿千瓦自主贡献目标完成近50%,同时可再生能源装机总量达21.98亿千瓦、风电光伏前三季度发电占比升至22%,新能源发展成效显著。此外,发布会还围绕“十五五”新能源五大发展维度、“源网荷储”协同应对高用电新常态、充电设施“三年倍增”计划等内容展开,全方位展现我国能源结构转型与安全保障的坚实步伐。

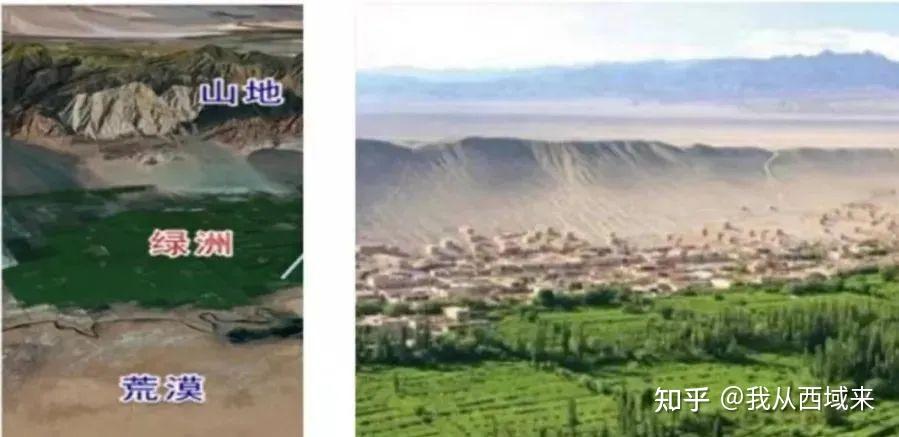

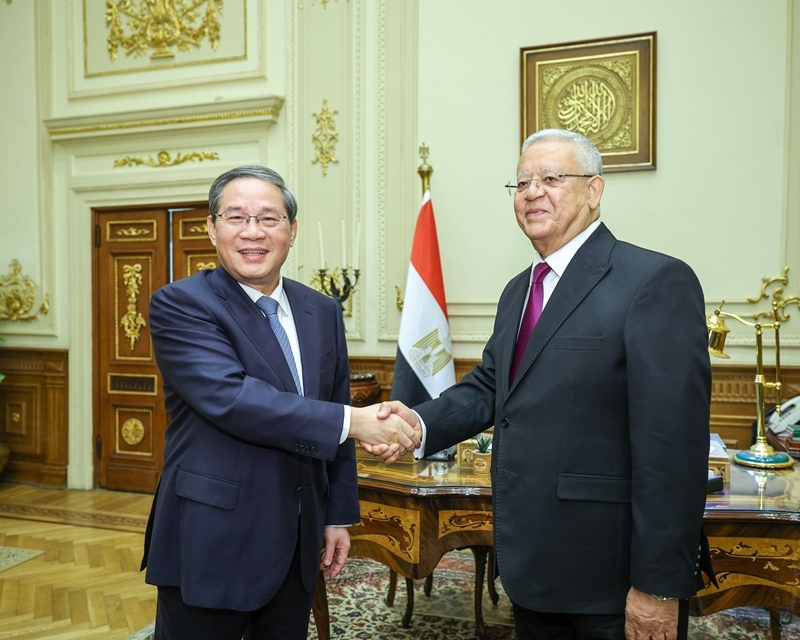

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

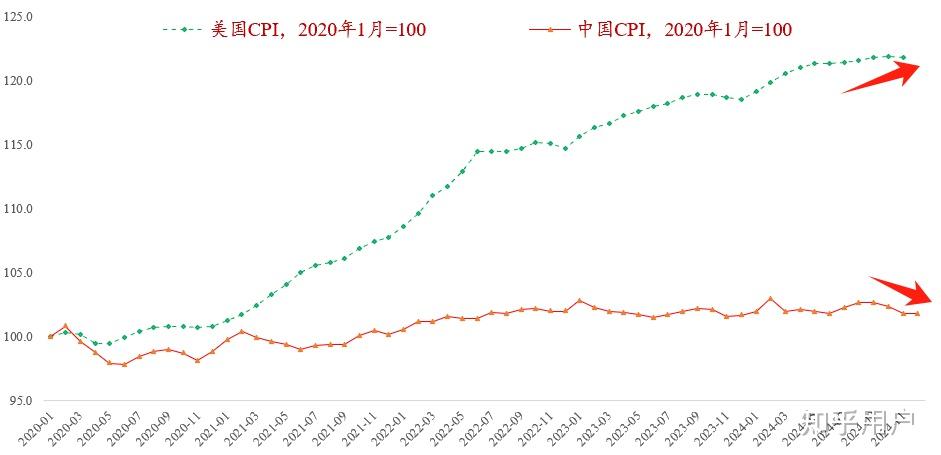

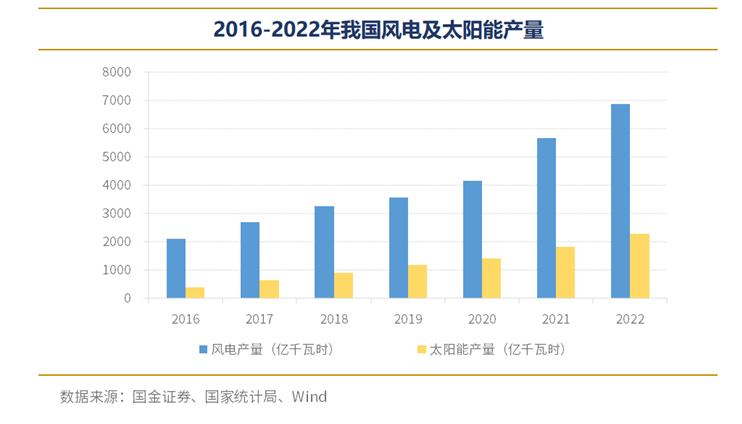

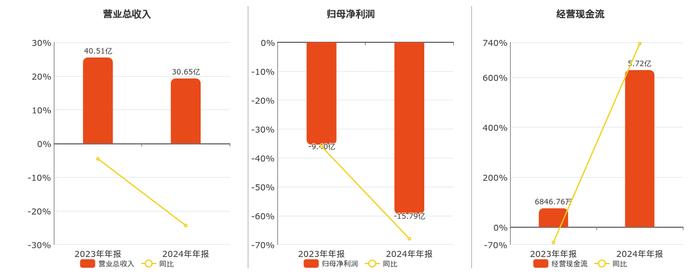

风光发电占比提升

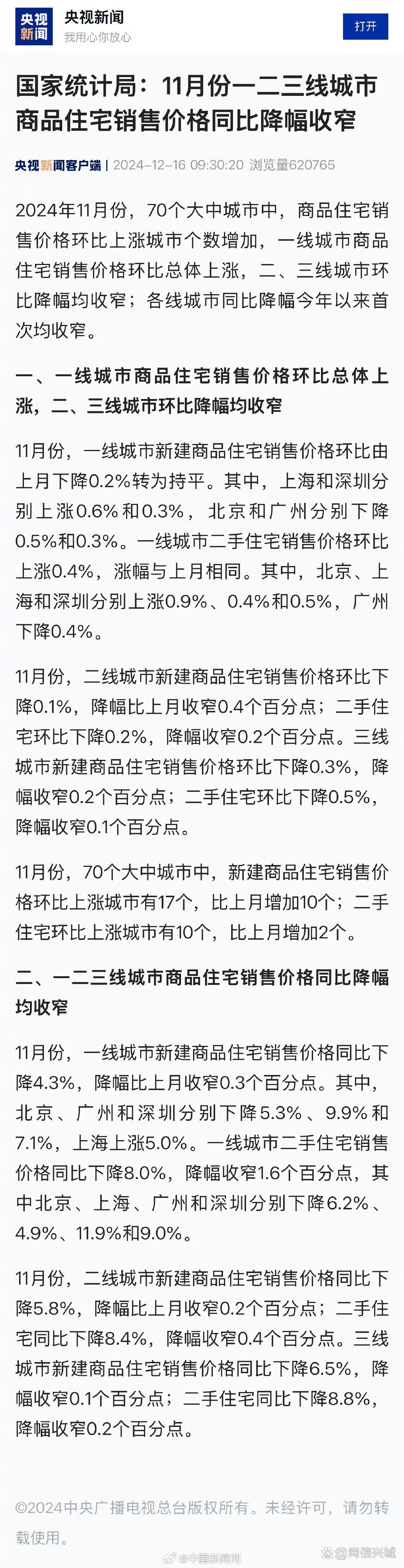

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

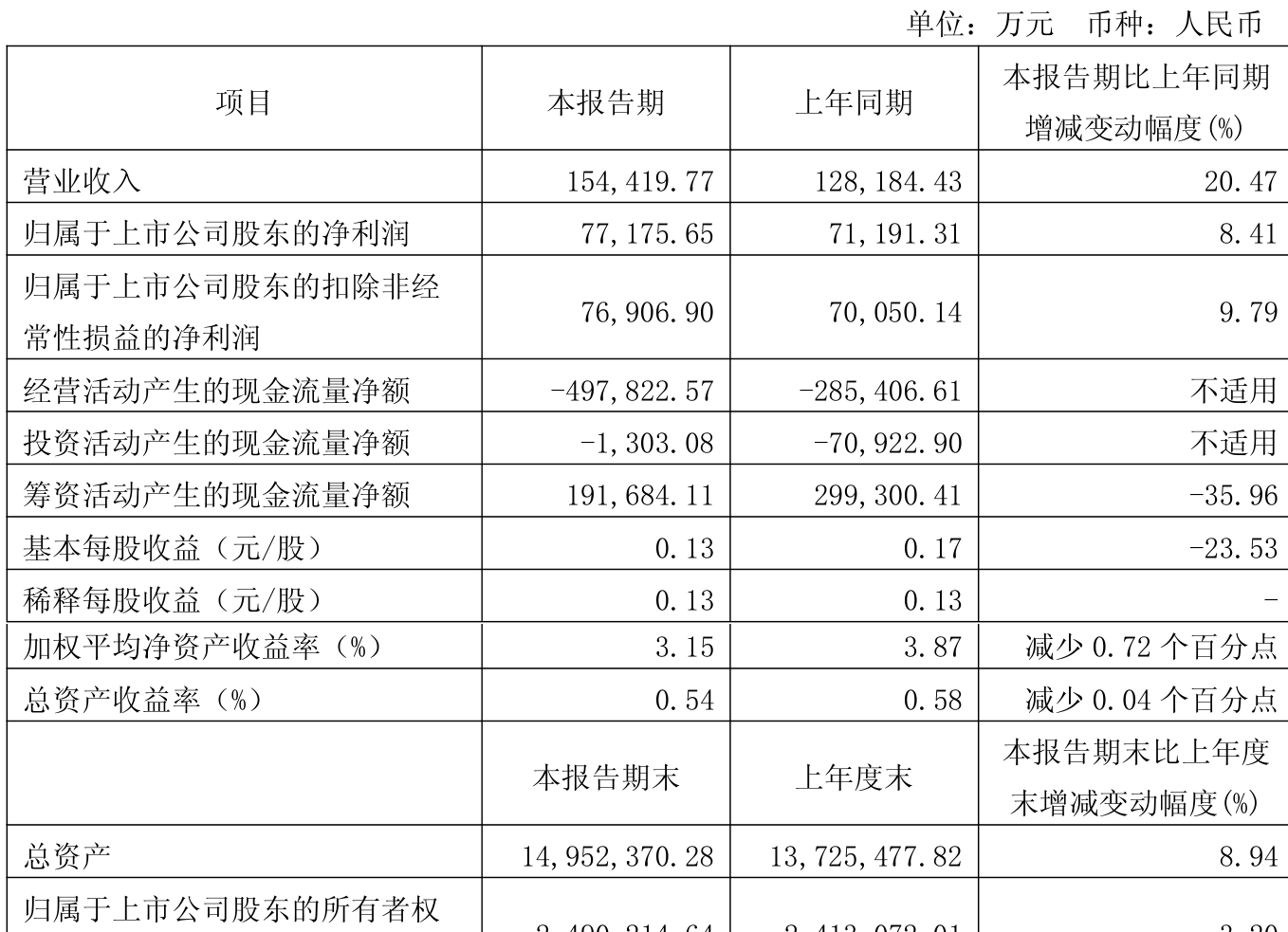

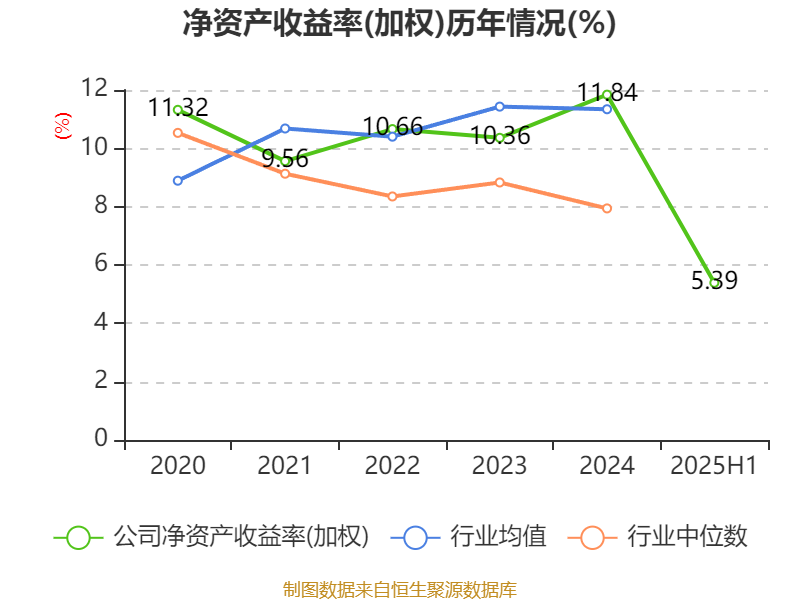

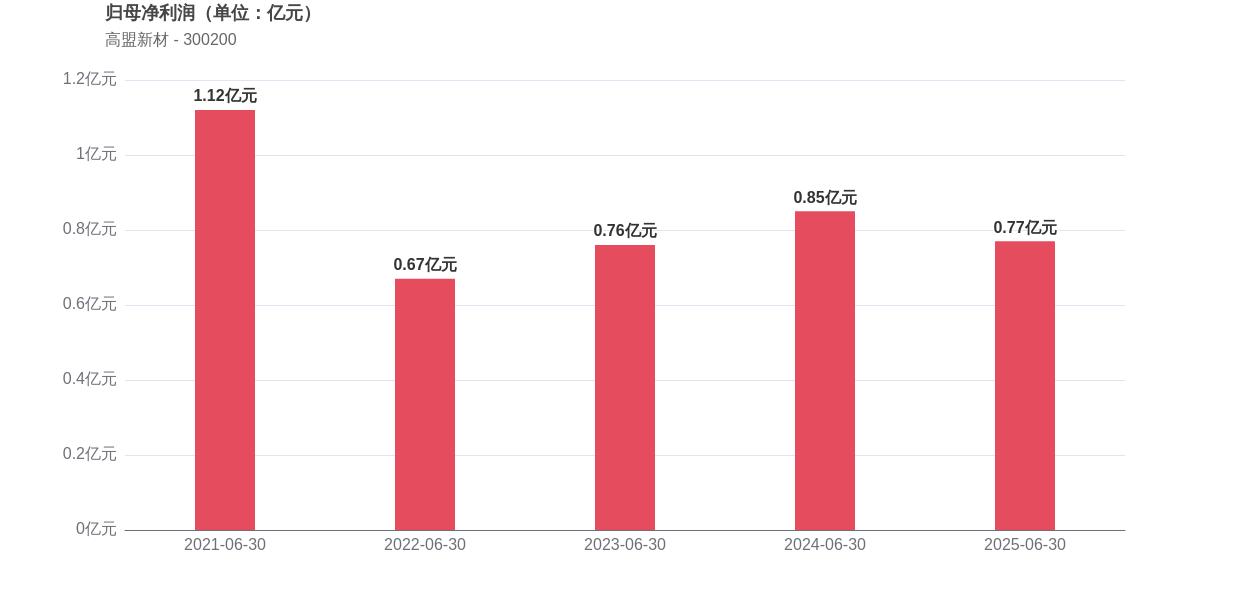

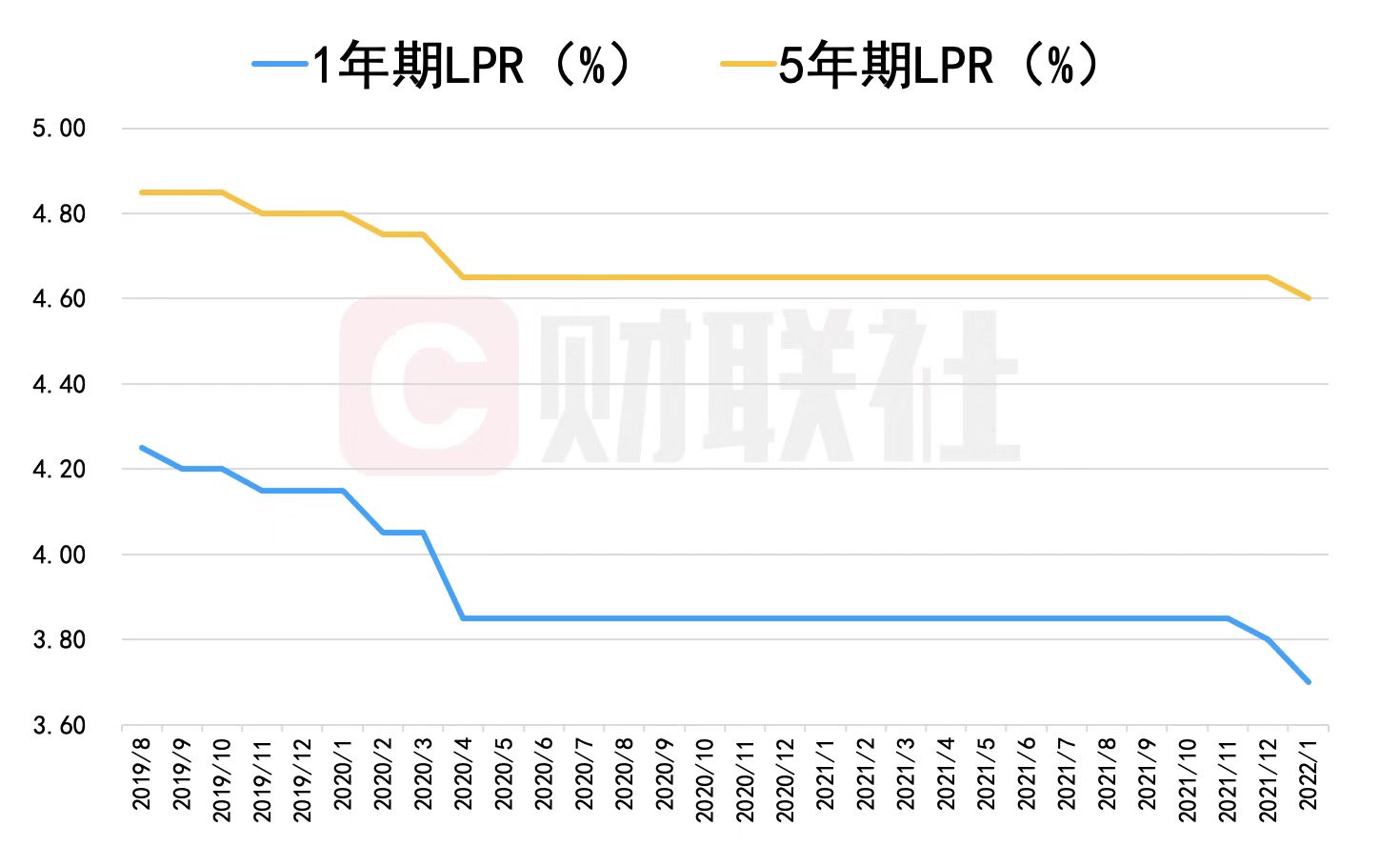

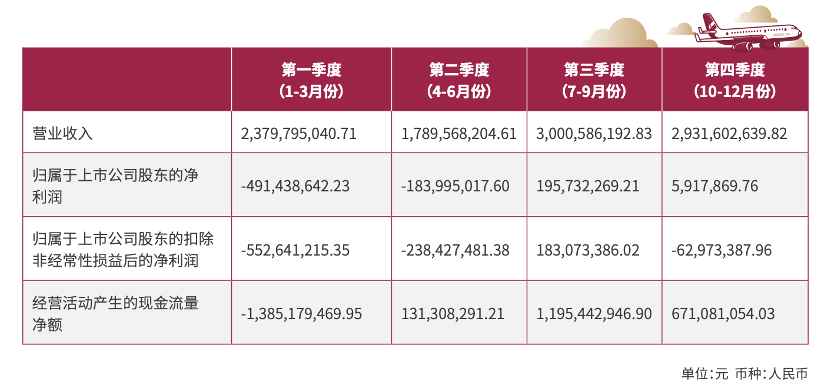

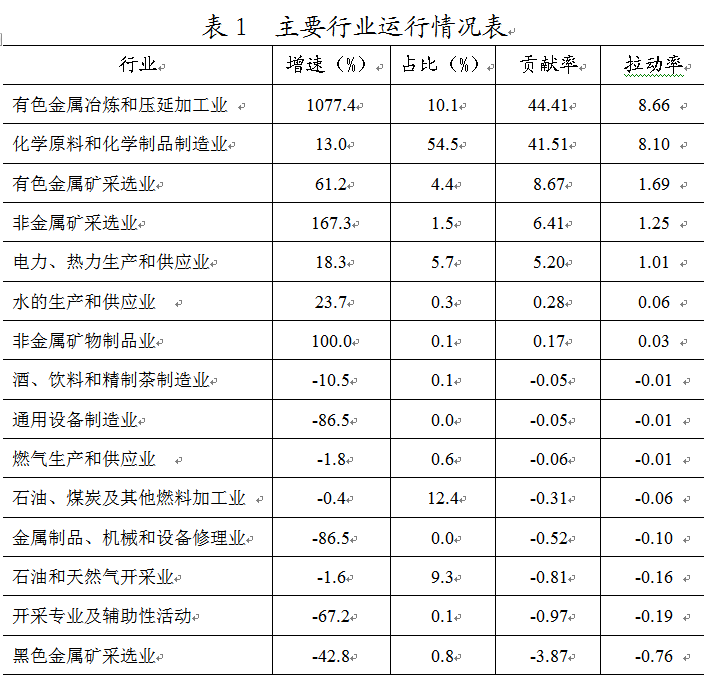

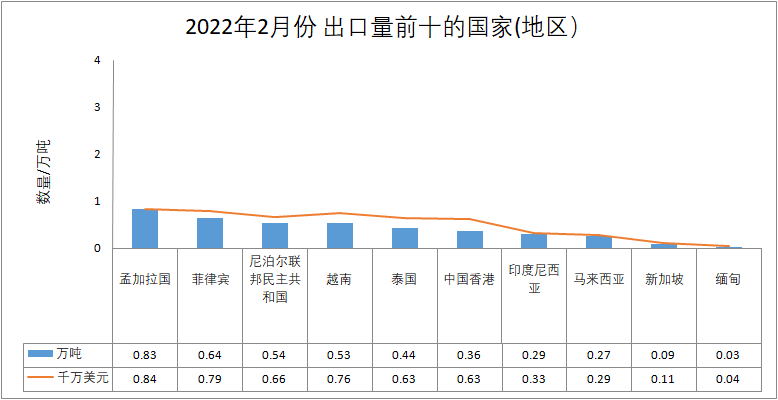

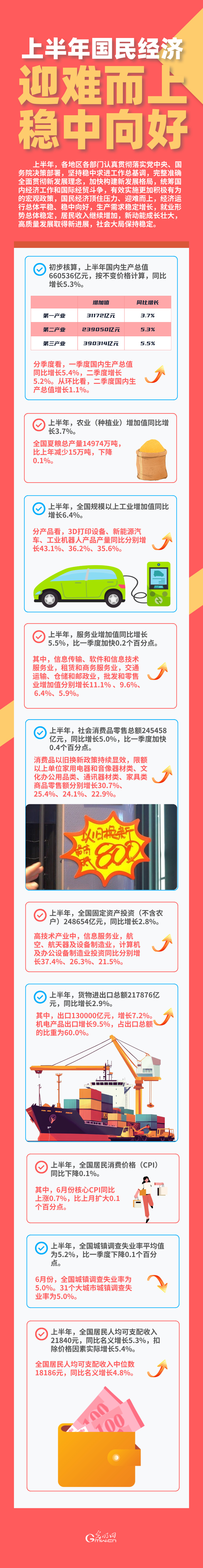

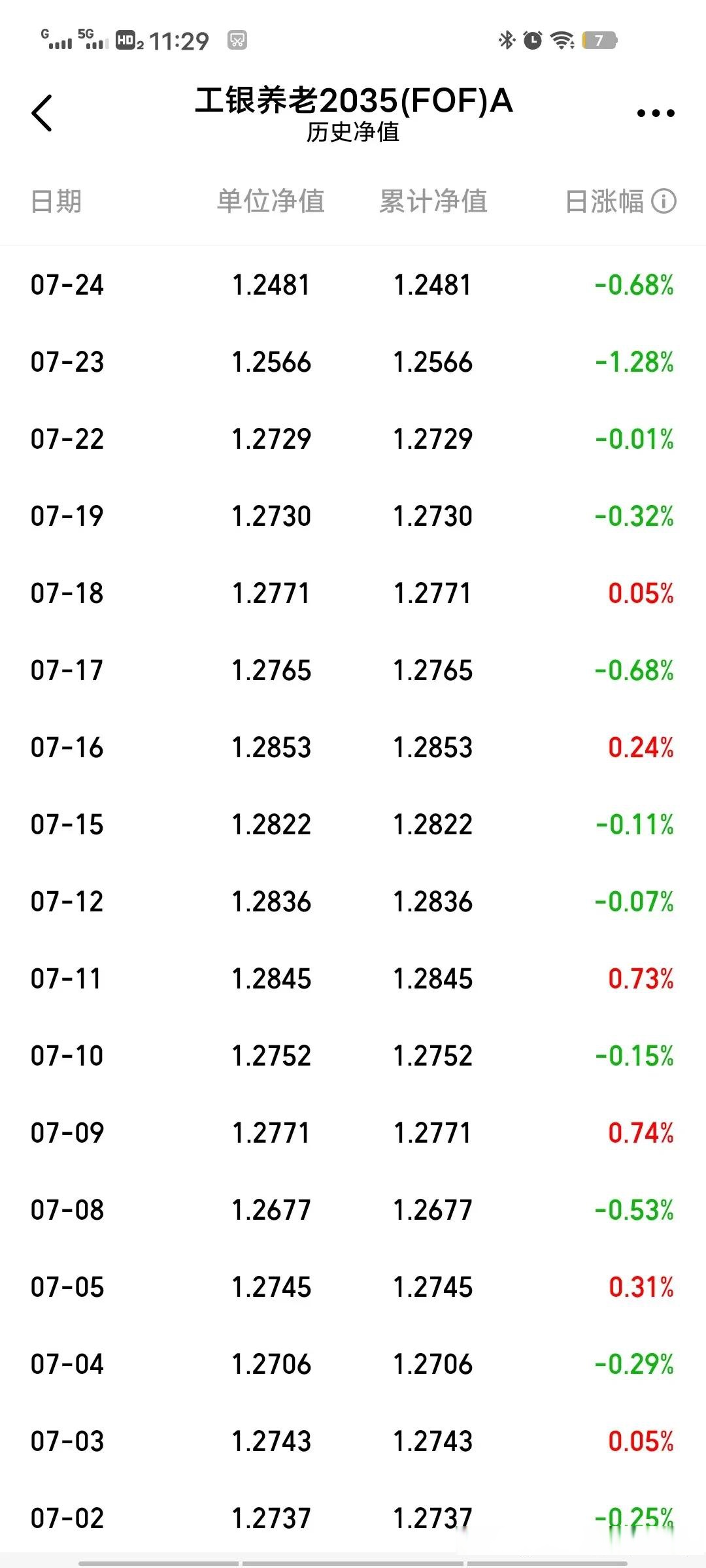

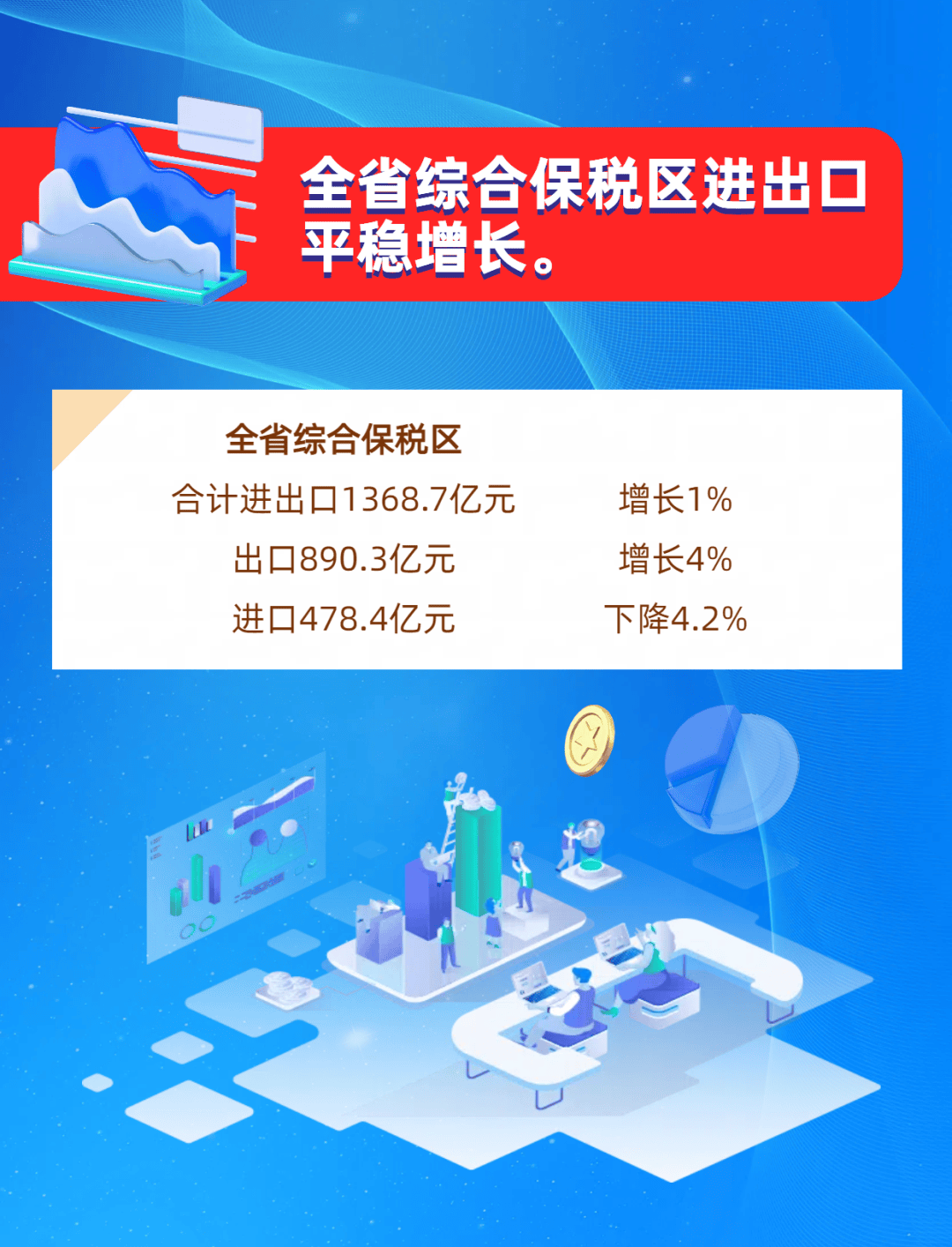

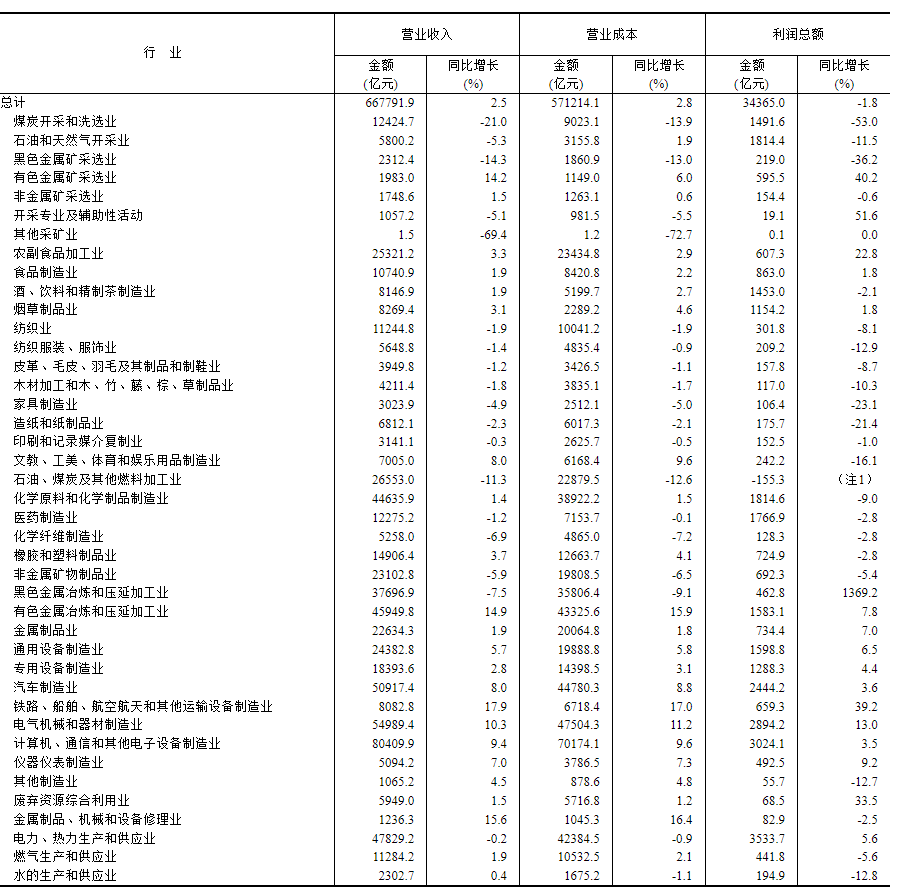

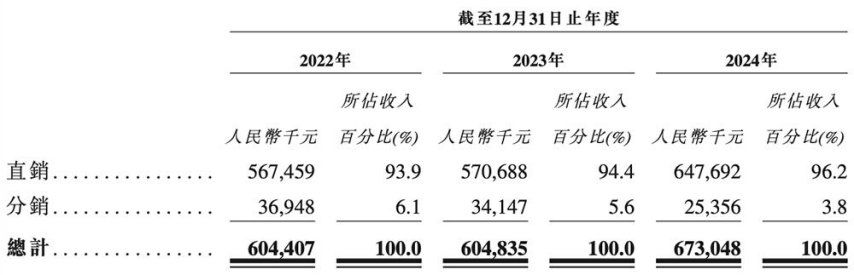

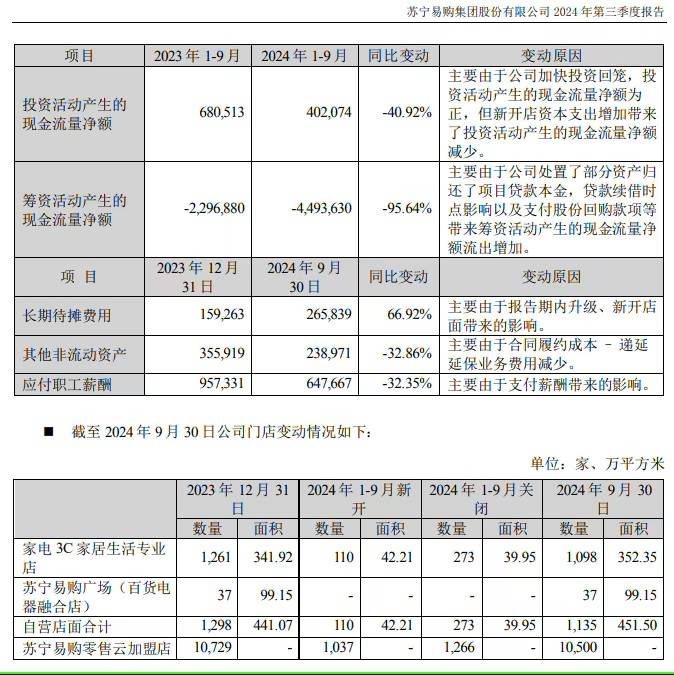

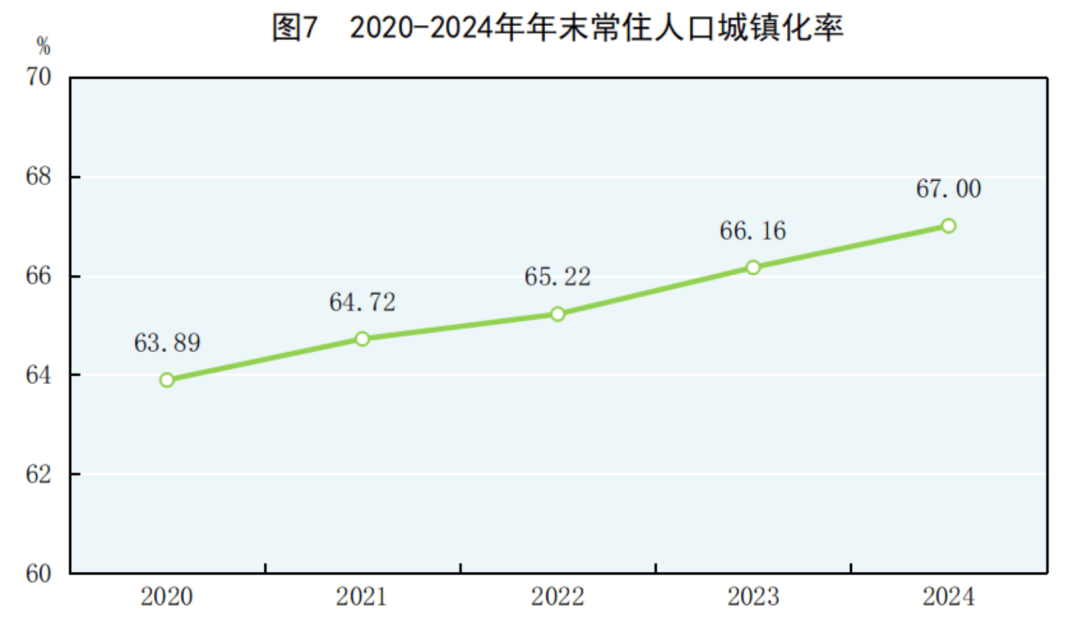

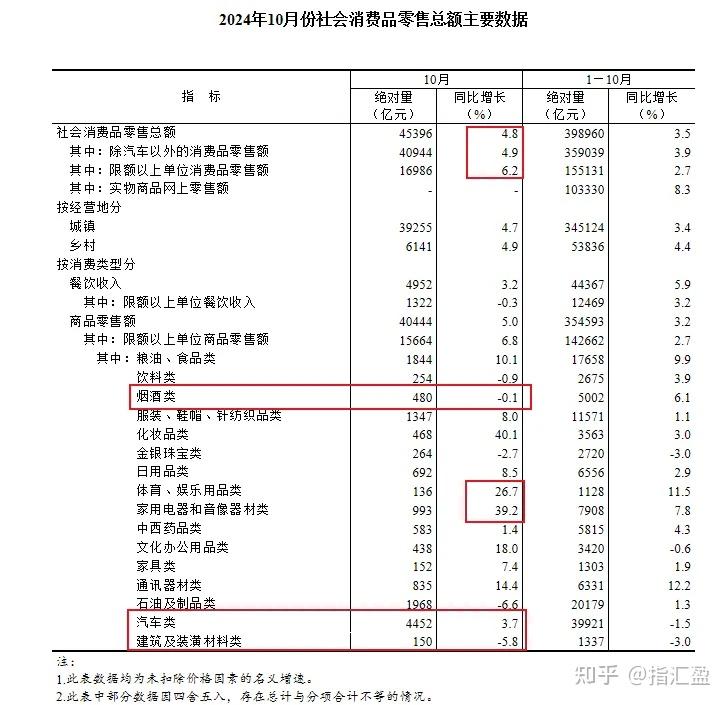

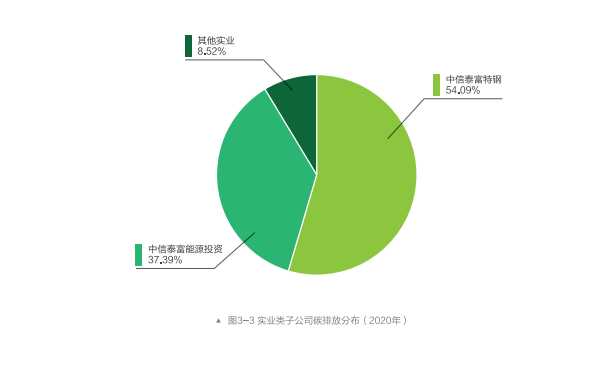

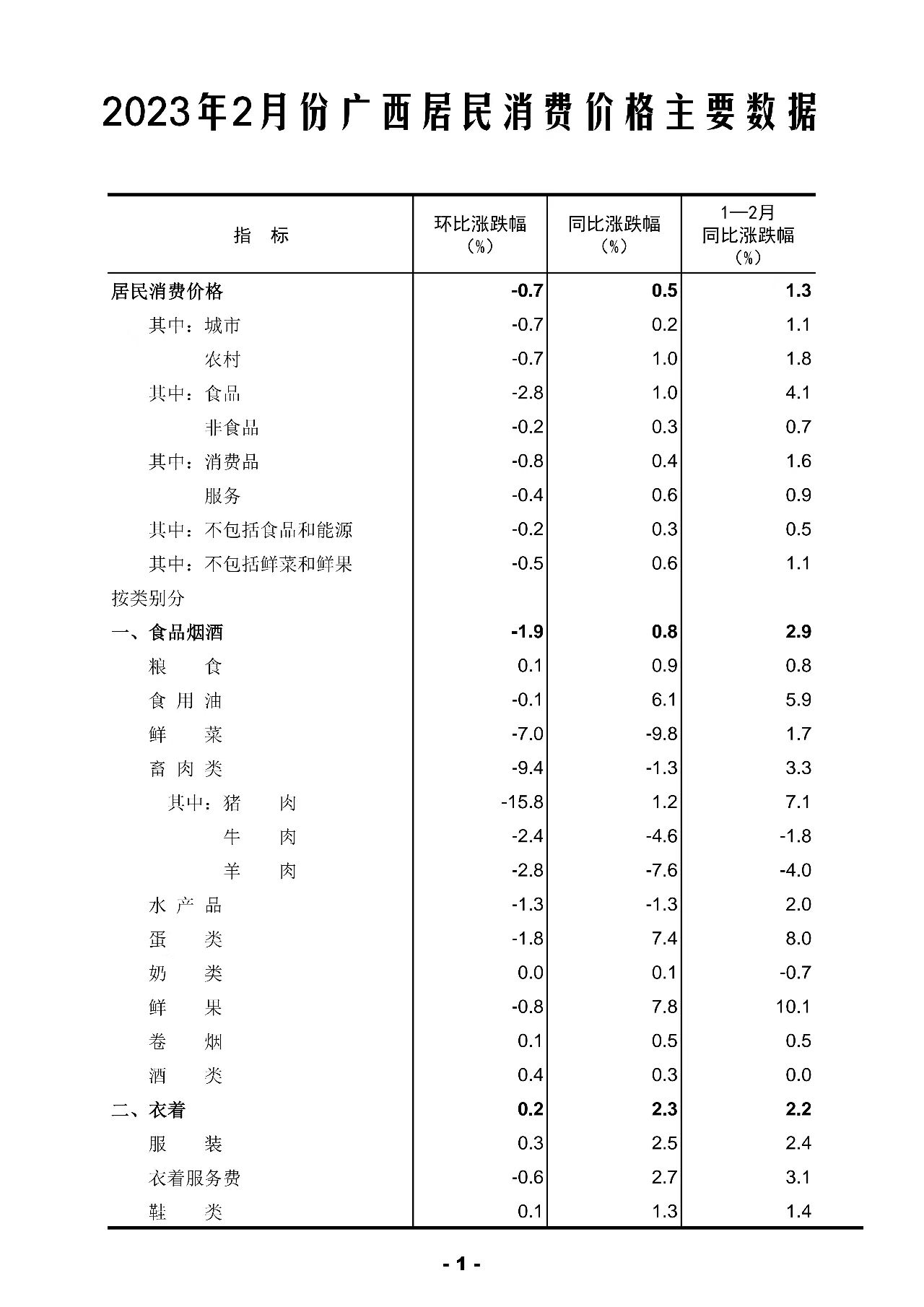

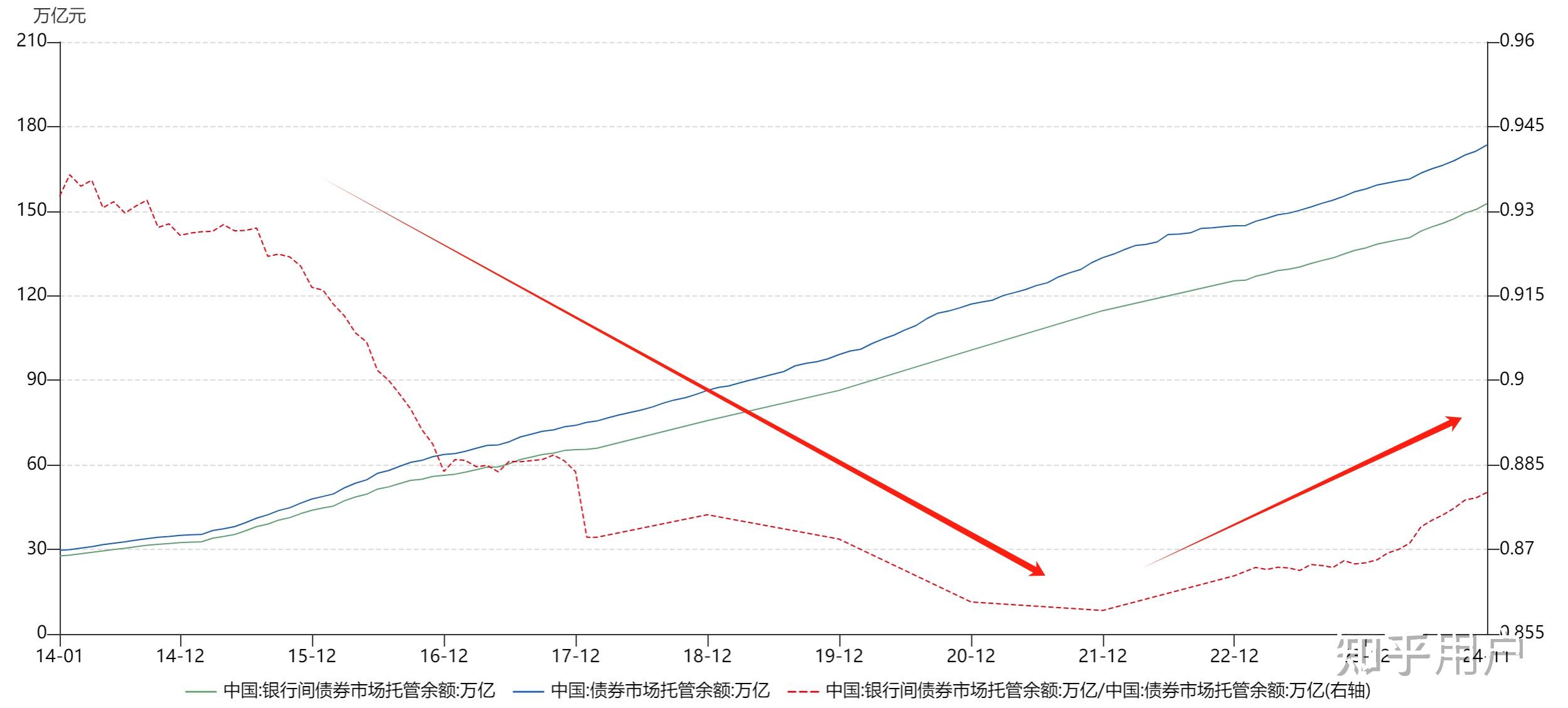

从发电量看,前三季度风电、光伏合计发电1.73万亿千瓦时,同比增幅达28.3%,在全社会用电量中占比达到22%,较去年同期提高4.1个百分点,明显超出同期第三产业用电量(1.51万亿千瓦时)和城乡居民生活用电量(1.24万亿千瓦时)。

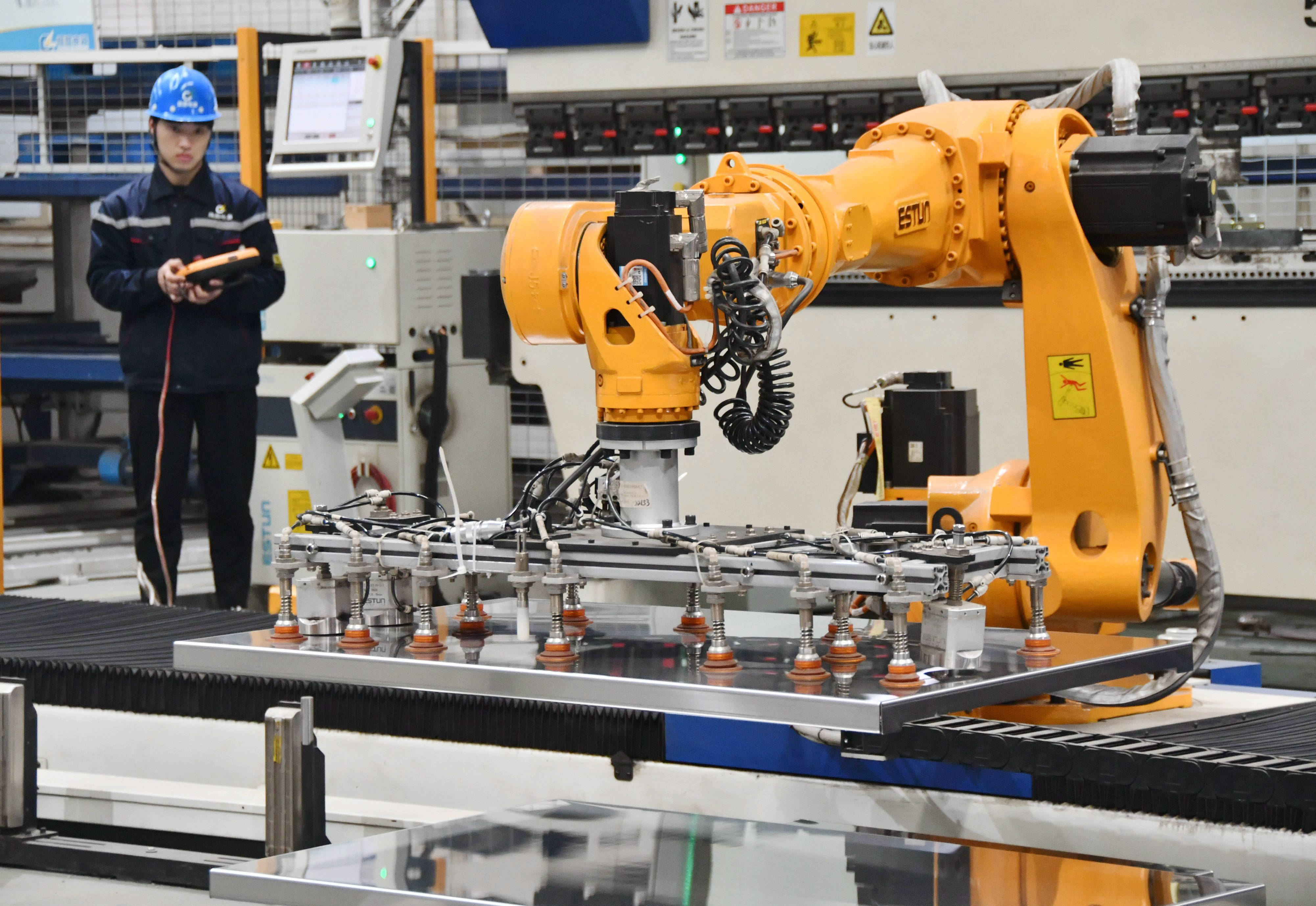

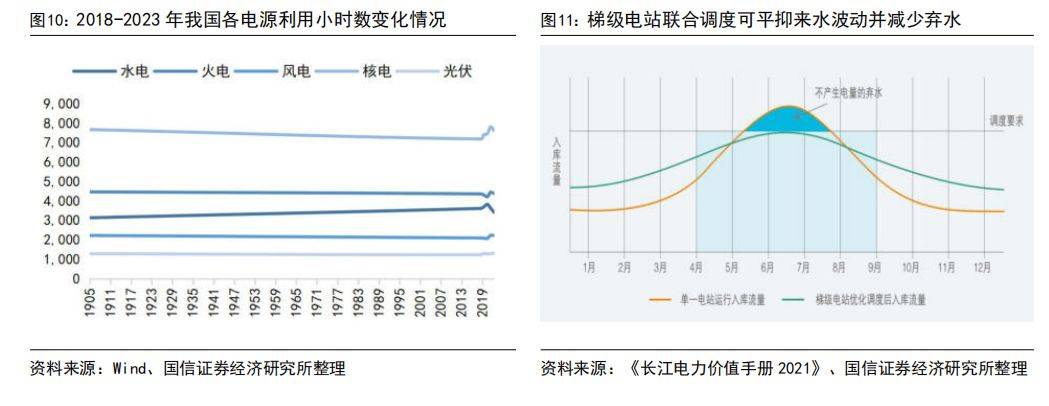

细分领域中,光伏发电表现尤为突出:前三季度全国光伏新增并网2.4亿千瓦(集中式1.12亿千瓦、分布式1.28亿千瓦),截至9月底,全国光伏发电装机容量达11.25亿千瓦(同比增长45.7%),前三季度全国光伏累计发电量9163亿千瓦时,同比增长44.1%,全国光伏发电利用率94.7%。

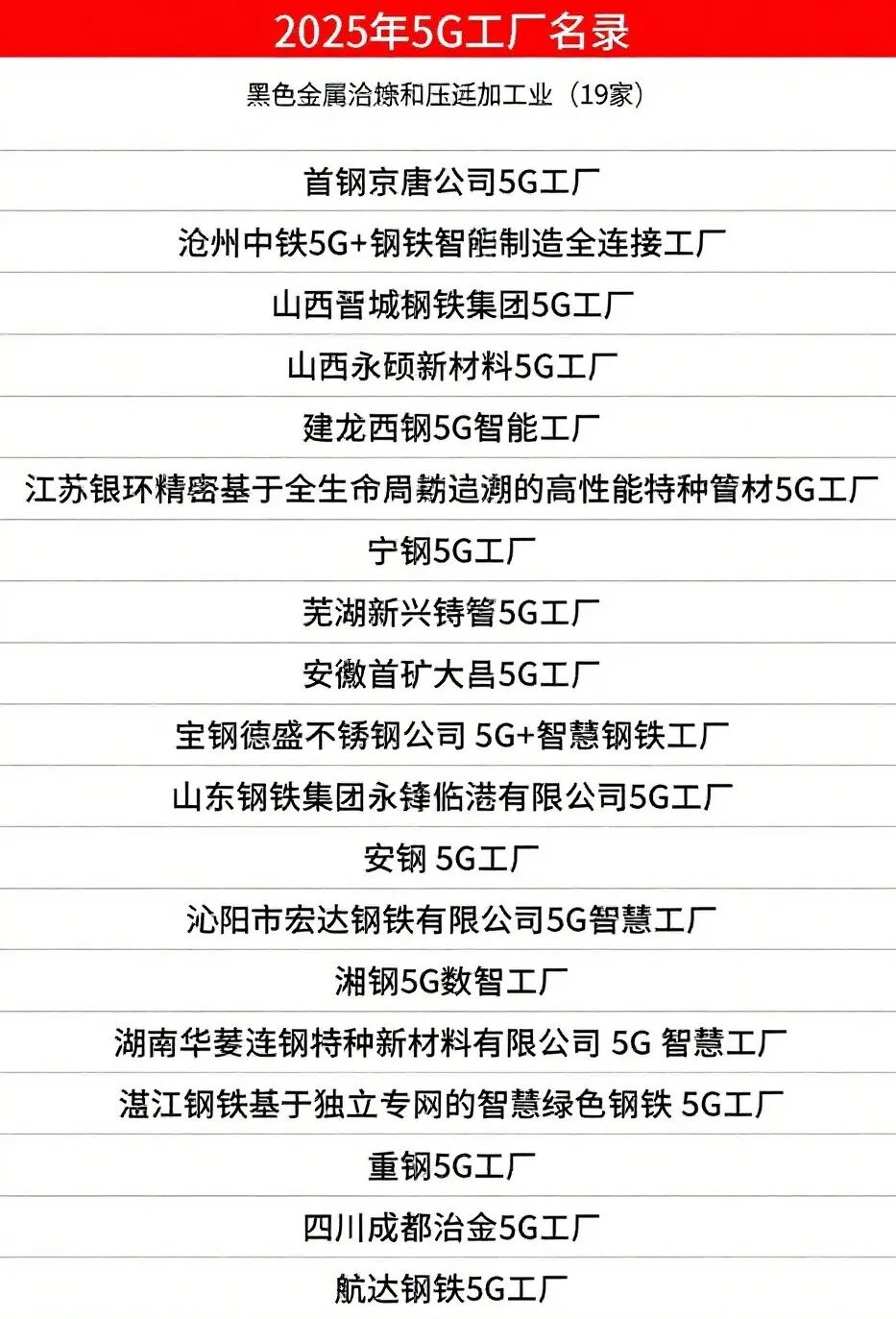

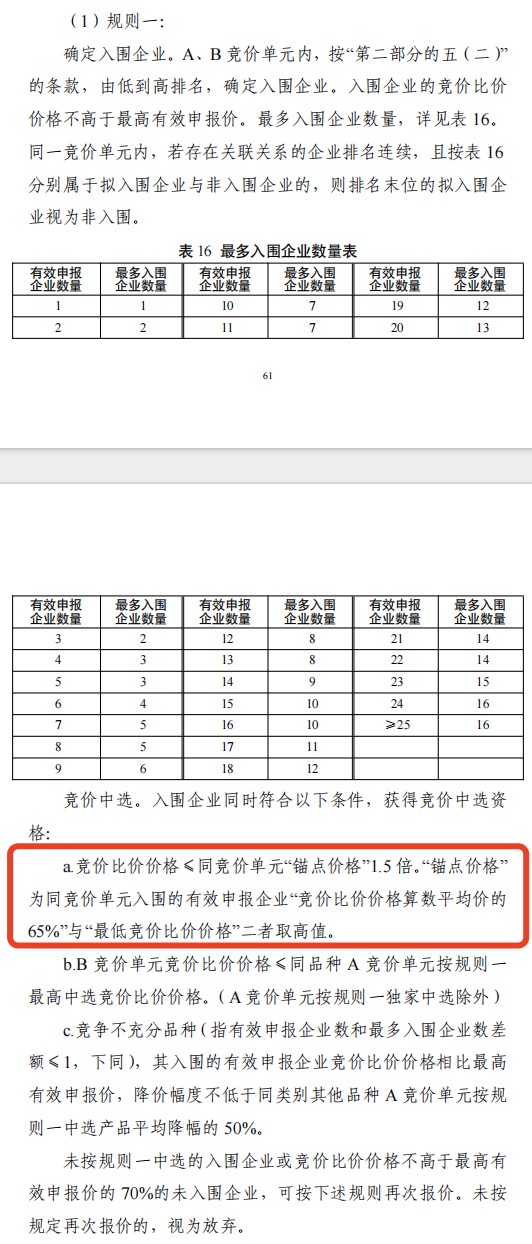

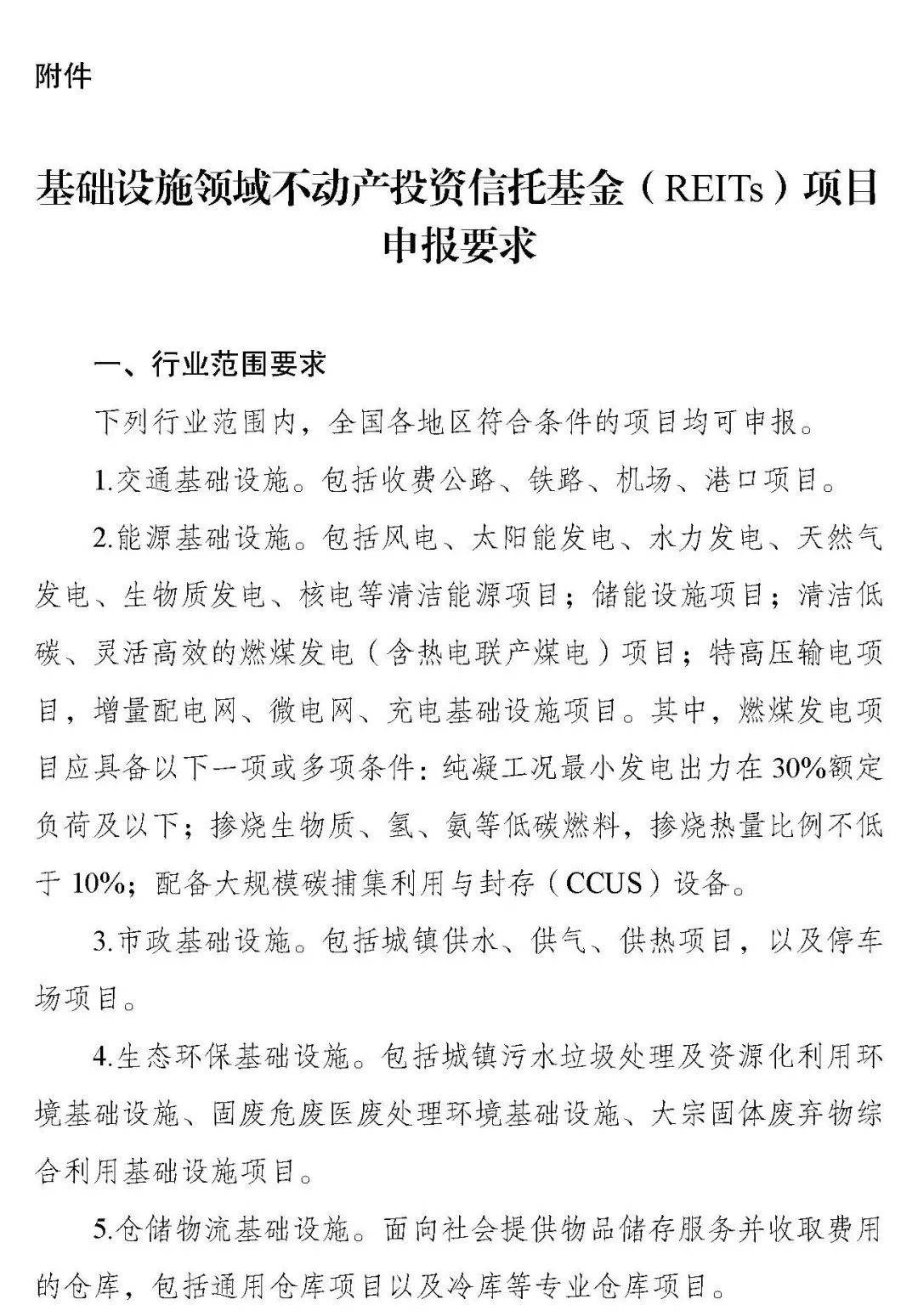

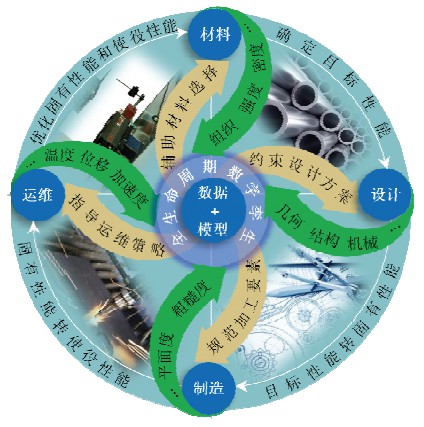

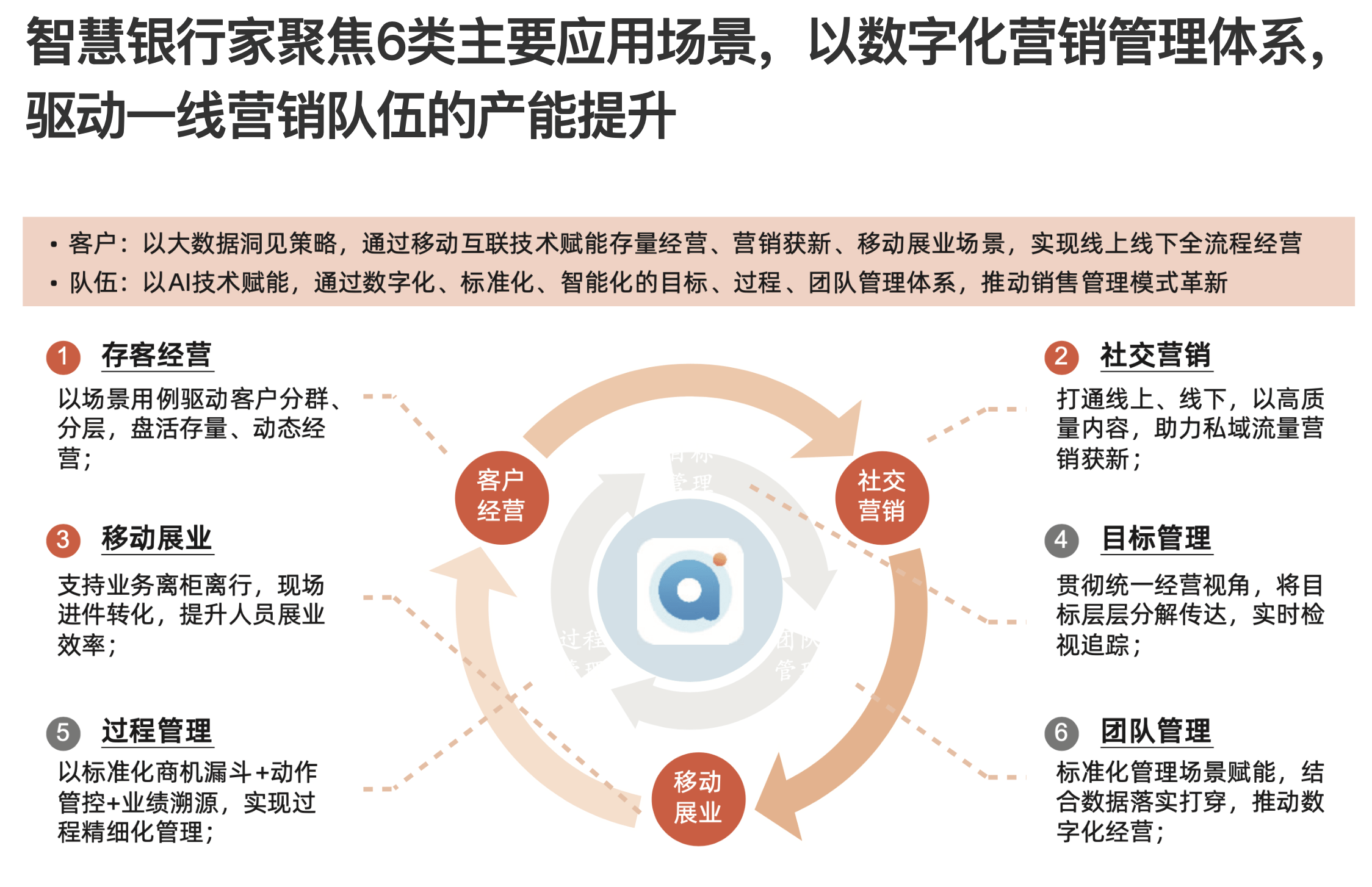

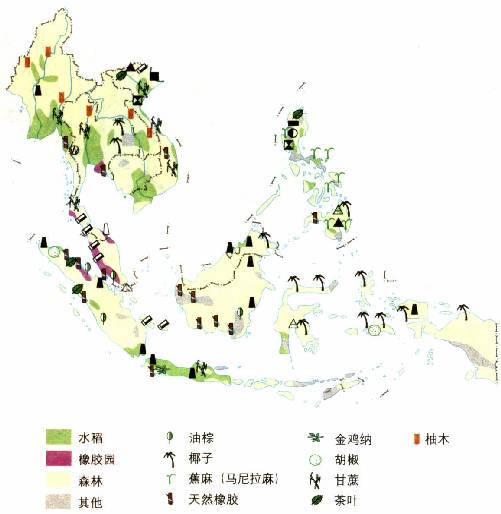

“要实现2035年自主贡献目标,未来10年每年需新增2亿千瓦左右风光装机。”张星表示,我国凭借丰富的资源储备、完善的产业基础与庞大的市场需求,有决心完成这一艰巨任务,但需持续攻坚。为此,“十五五”时期被定位为新能源发展“开局起步、攻坚克难的关键五年”,将围绕“立起来”“靠得住”核心目标,从五大维度推进高质量发展:扩大供给端,加速“沙戈荒”基地、水风光一体化基地建设,出台深远海风电管理办法;推动集成发展,促进新能源与算力、绿氢等新兴产业融合,支持虚拟电厂等新业态;拓展非电利用,重点布局风光制氢氨醇、供热供暖项目;提升消费水平,落实可再生能源最低消费比重,推动绿证国际互认;完善市场机制,优化新能源上网电价改革,平衡降本与收益,稳定投资预期。

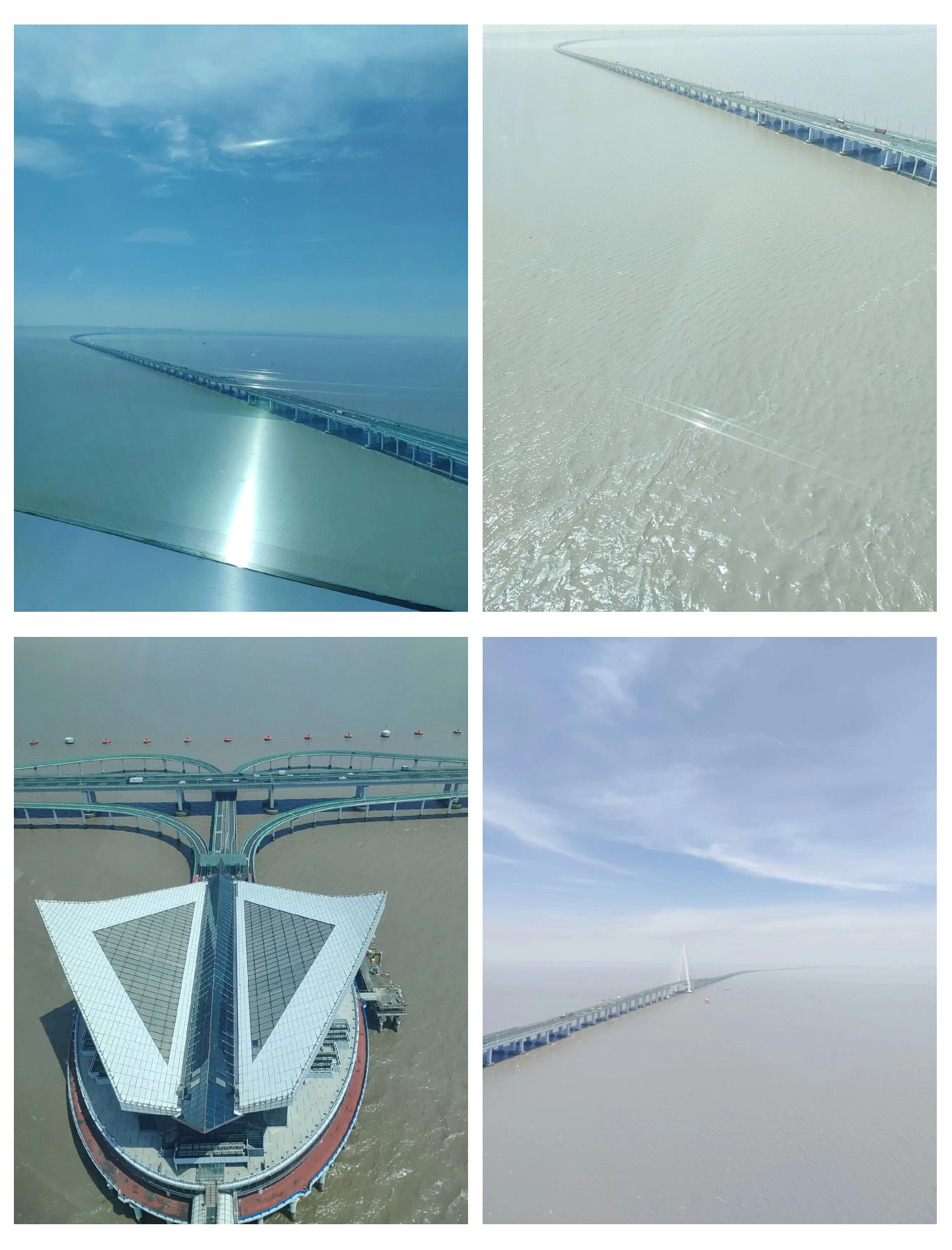

“源网荷储”协同应对用电新常态

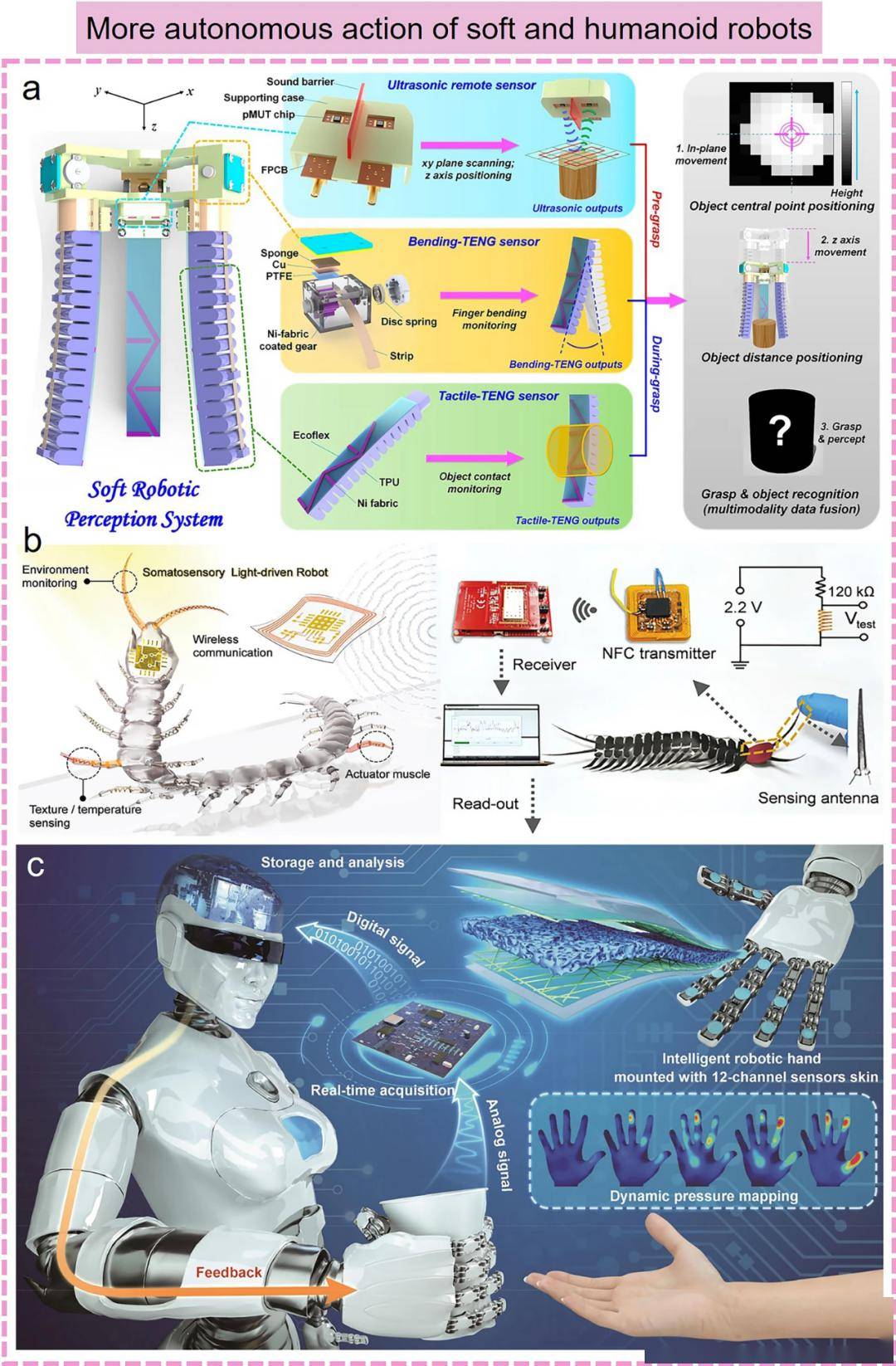

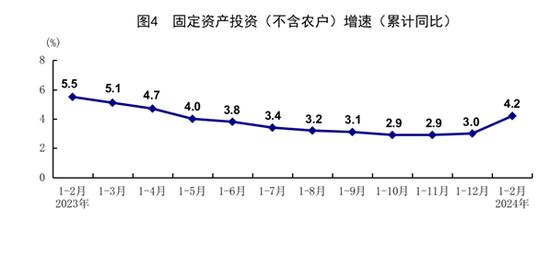

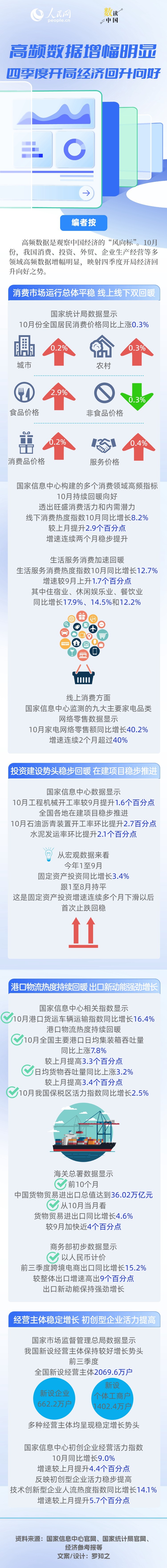

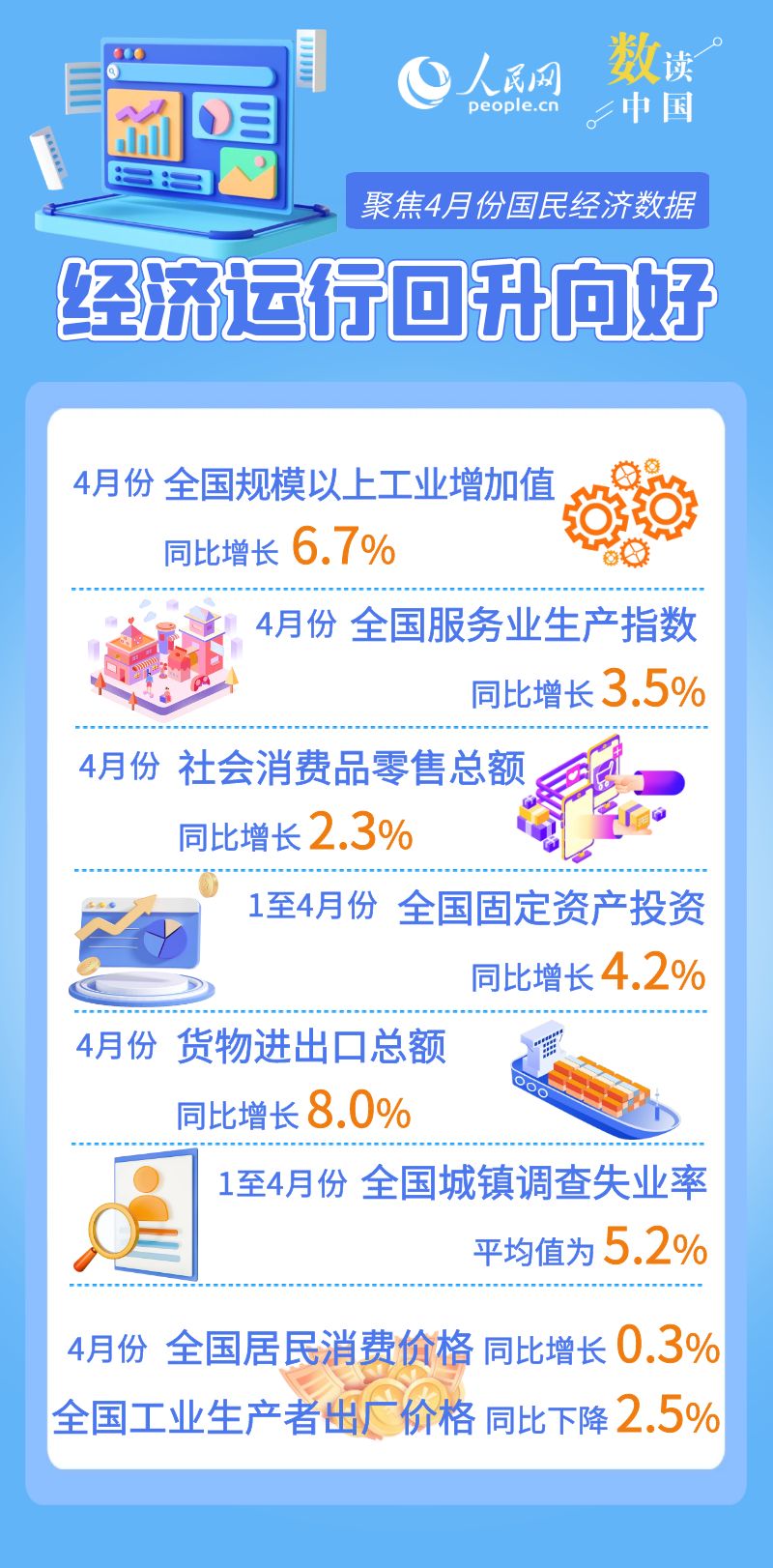

面对今年夏季电力供应的严峻考验,发布会披露的数据凸显我国电力系统的韧性与创新能力。国家能源局电力司副司长谭洪江表示,今年7月、8月全国用电量连续两个月突破万亿千瓦时,创世界纪录;7月以来单日用电量超300亿千瓦时的天数达66天,较去年增加29天,“高用电量常态化”特征日益显著。

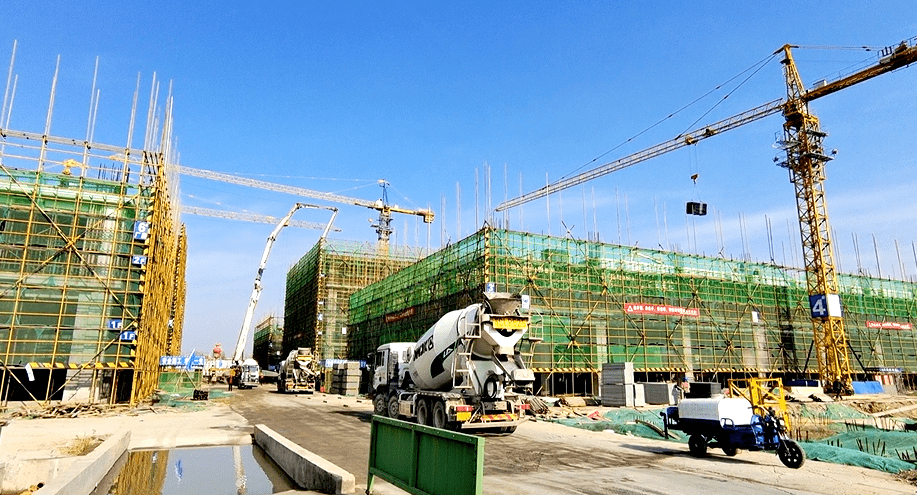

为应对这一挑战,我国构建起多维度保供体系:在电源侧,上半年合计投产支撑性电源1700万千瓦,为度夏保供筑牢基础,同时新能源午间顶峰能力显著增强,午间时段全国新能源平均出力超5亿千瓦,可支撑约三成用电负荷;在负荷管理侧,部分省份通过精准施策,在用电极端紧张时段保障供应稳定。

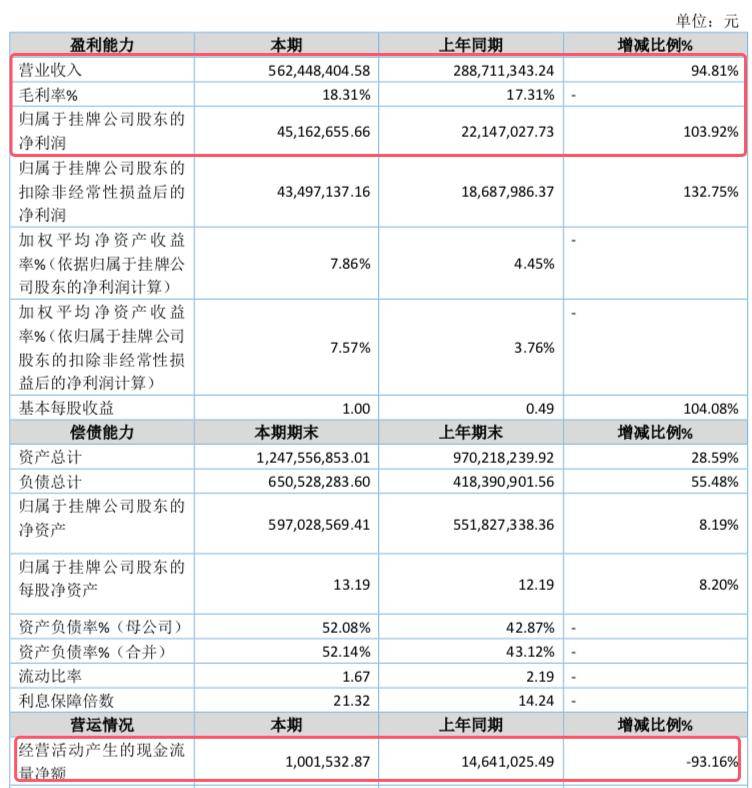

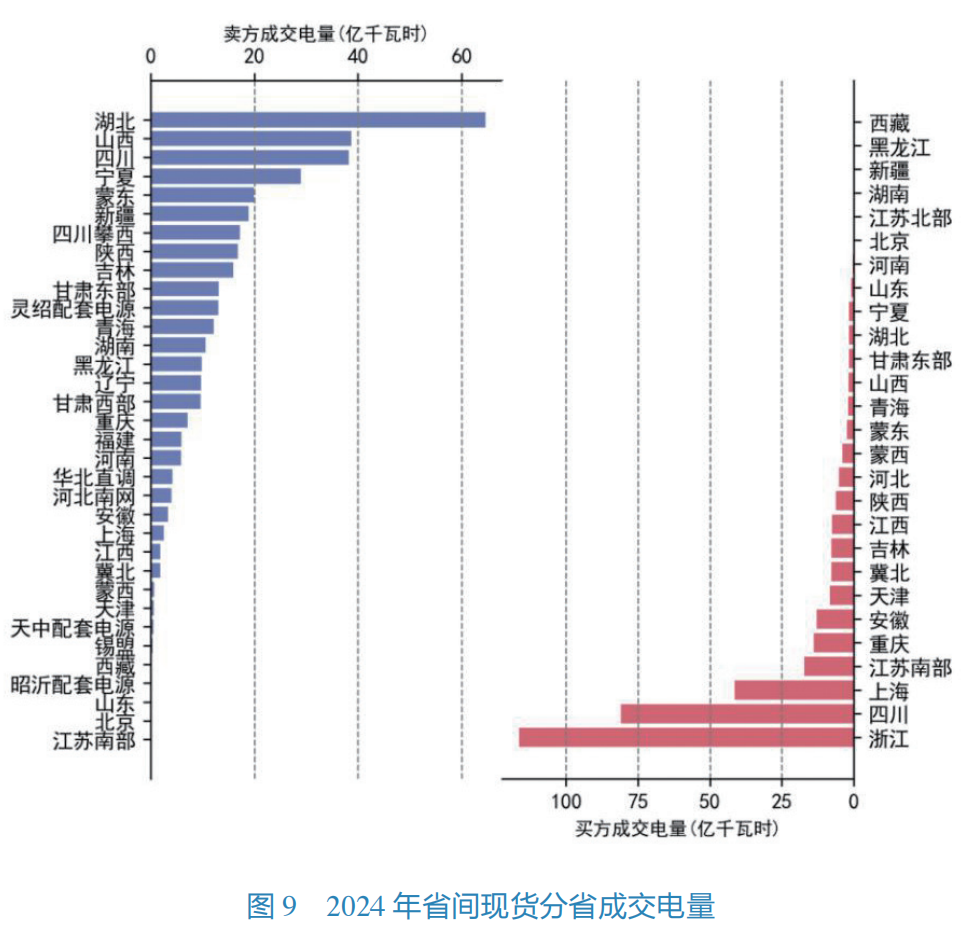

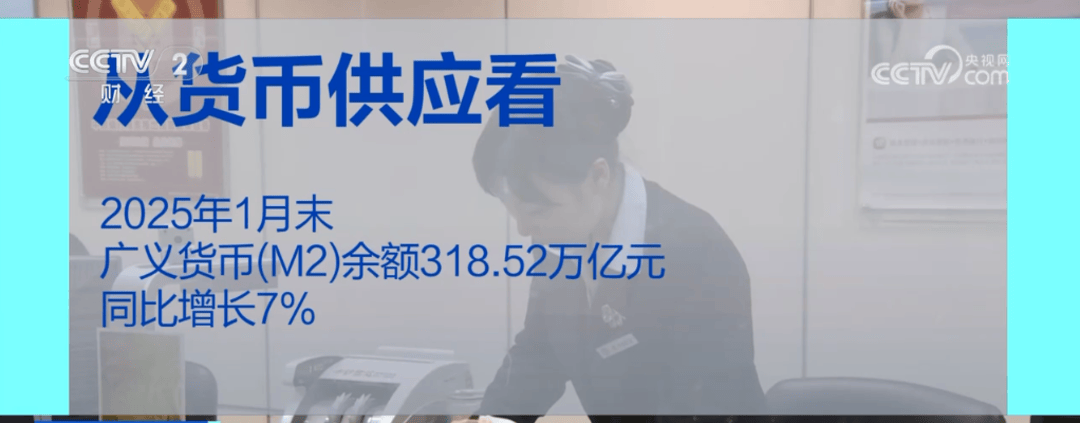

国家能源局市场监管司副司长张燕秦进一步介绍,“源网荷储”协同发力的保供新模式成效显著。在市场层面,截至9月底,全国累计完成电力市场交易电量4.92万亿千瓦时,占全社会用电量比重63.4%,102万家市场主体通过价格信号实现资源优化配置;在电网侧,跨省跨区调配机制畅通电力“大循环”,如国家电网与南方电网首次以现货交易形式调配180万千瓦绿电驰援长三角,新疆光伏借助“时差匹配”支援京津晚高峰,7-8月川渝地区获跨省支援电力超800万千瓦;在发电与负荷侧,“高峰高价”机制激励发电企业提效,山东60万千瓦以上机组实现非停率、受阻率“双零”,上海完成国内首次城市虚拟电厂百万千瓦规模调用,甘肃450家工业用户通过错峰生产填谷占比近10%,多端联动化解了万亿级负荷压力。

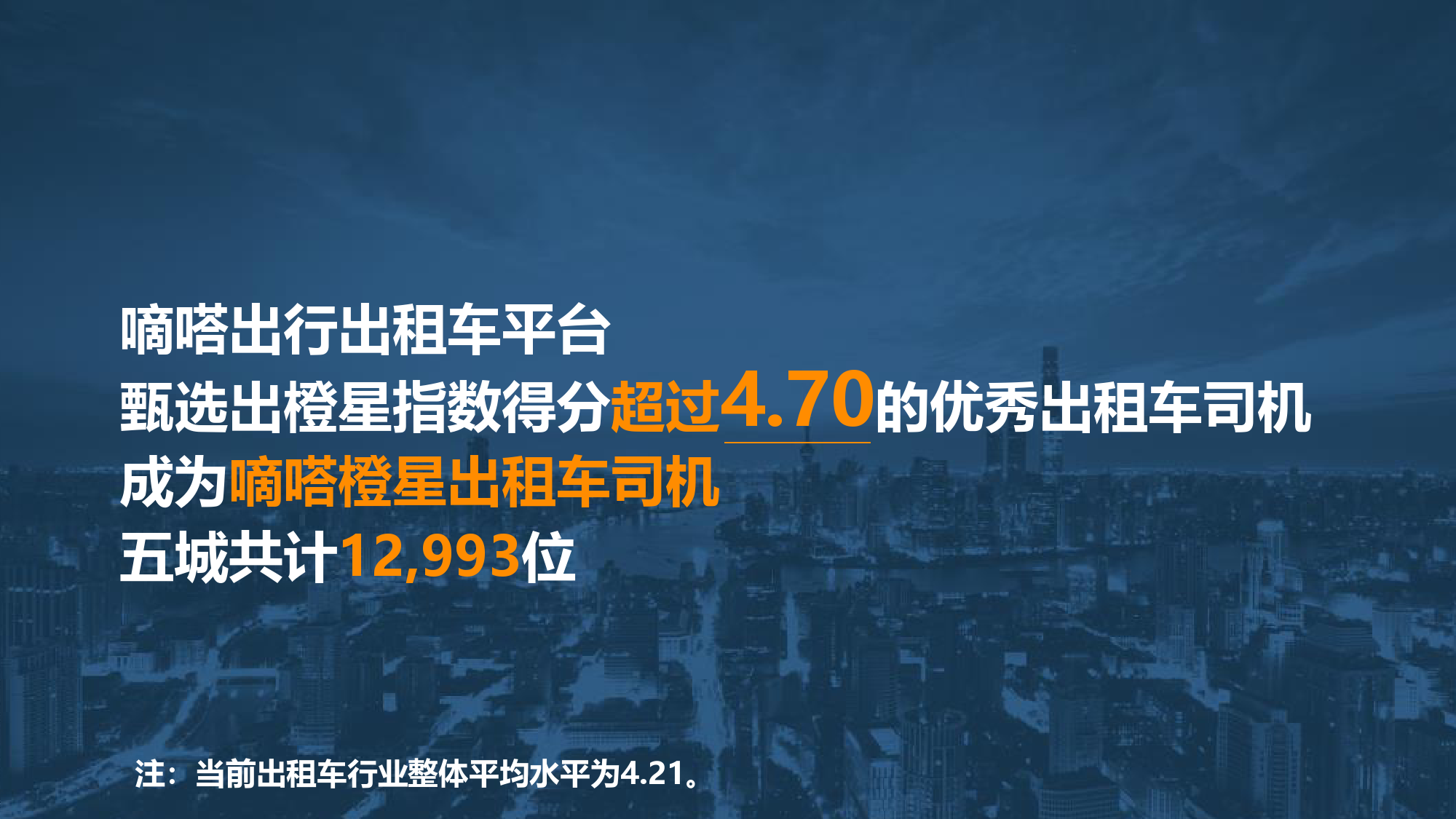

充电设施加速建设

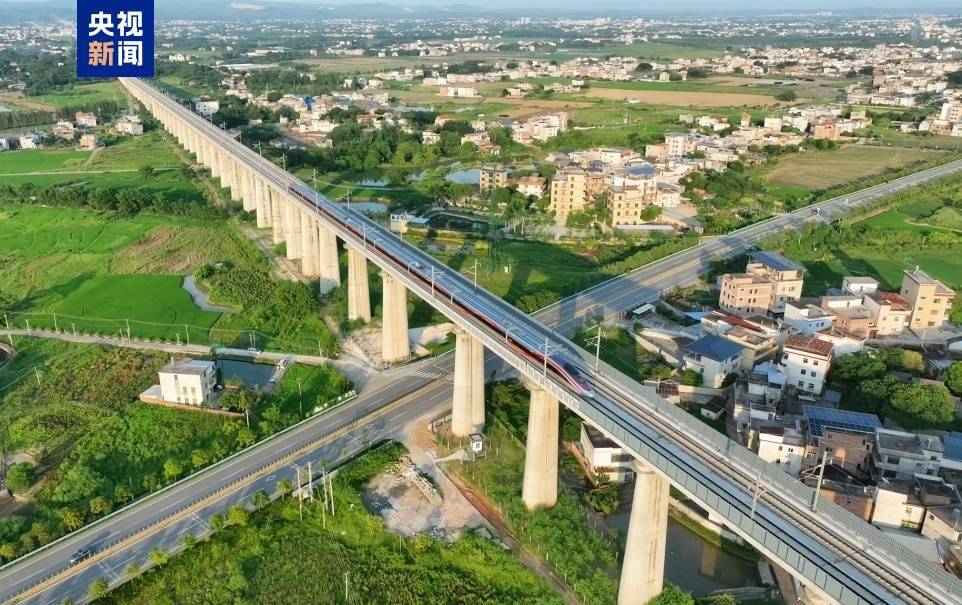

随着新能源汽车保有量持续增长,充电设施建设与技术创新成为发布会另一焦点。谭洪江介绍,截至9月底,我国电动汽车充电设施总数达1806.3万个,同比增长54.5%,其中高速公路服务区累计建成充电枪6.8万个,国庆假期日均充电量同比增长45.7%,有效满足出行需求。

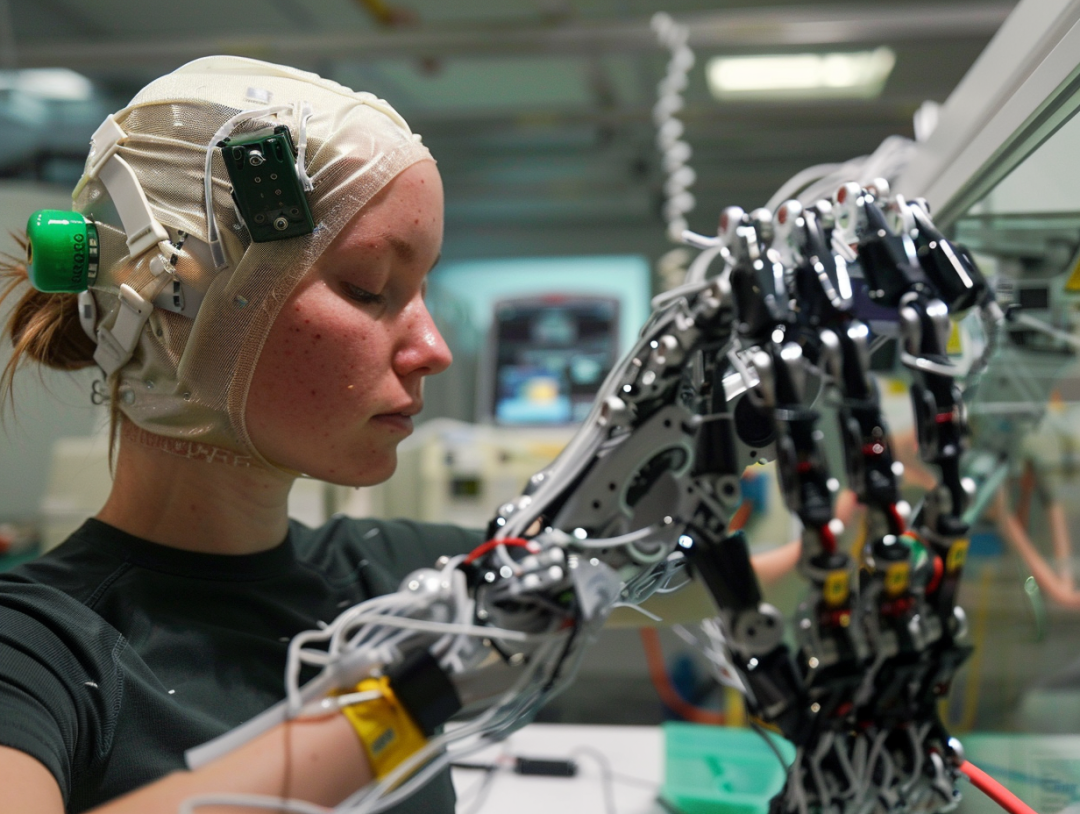

技术突破与业态创新为充电体验升级提供动力:单枪功率超250千瓦的大功率充电设施加快普及,全国已建成超3.7万台,实现“充电十分钟,续航300+公里”;智能充电与车网互动技术取得突破,17个省份开展车网互动规模化试点,聚合资源1943万千瓦,建成双向充放电桩3832个,电动车化身“移动充电宝”,低谷充电、高峰卖电。

此外,六部委近期联合印发的《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025—2027年)》明确目标:到2027年底,全国建成2800万个充电设施,满足超8000万辆电动汽车充电需求。值得关注的是,民营企业在充电领域发挥关键作用,截至9月底,全国前10大充电运营商中8家为民营企业,其运营的公共充电桩占比达70.7%,成为市场主体的重要组成部分。